「最近、スーパーで買い物するたびに“前より高くなった?”と感じること、ありませんか?」

私も、共働き・子育て・住宅ローン…と“出ていくお金”が多い身として、ここ最近のインフレや円安の影響を肌で感じています。

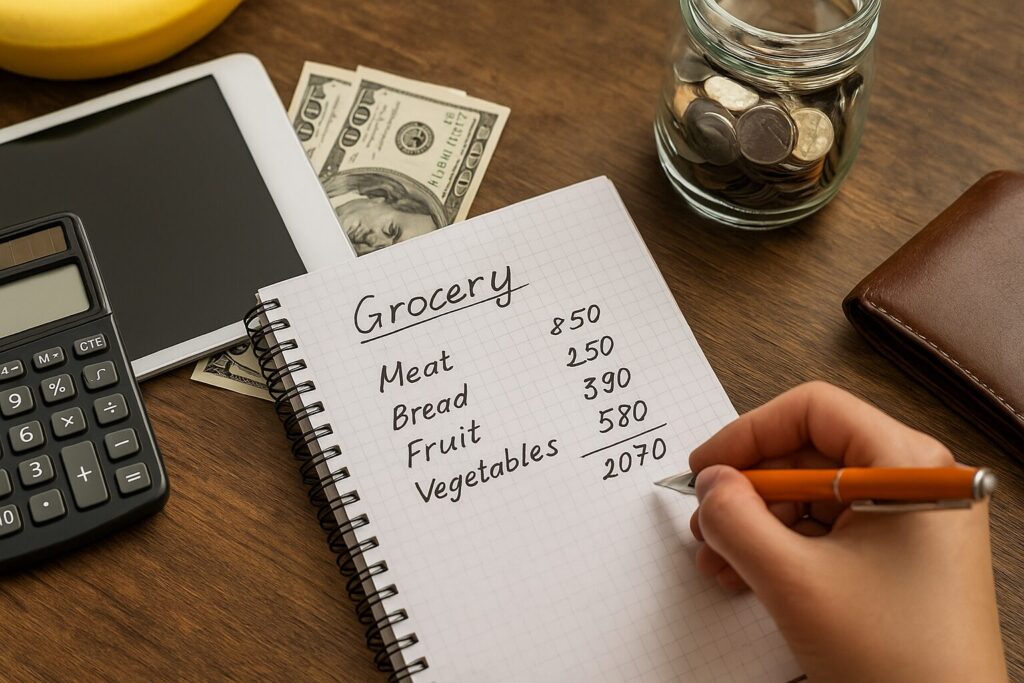

食費は確実に上がったし、なんとなく生活全体にじわじわ“負担”が増えているのが正直なところです。

けれど、ただ「物価が上がった、困ったな…」と嘆いているだけでは、家計も将来も守れません。

「なんとかしなきゃ」と思っても、何から手をつければいいのか、具体的な方法がわからない――。

そう感じている方も多いのではないでしょうか?

実際、私自身も最初は手探りでした。

まずは家計管理アプリで支出を“見える化”。

日々の買い物や固定費を記録するだけでも「無駄」が浮き彫りになり、どこから見直すべきかのヒントが見えてきました。

さらに、「将来に備えて何かしないと」と考え、つみたて投資にもチャレンジ。

でも、情報が多すぎて「本当にこれでいいのか?」と不安になることもしばしば…。

正直、今は“守り”も“攻め”もバランスが大事な時代です。

なにもしなければ、資産は目減りしていくだけ。

かといって、焦って無理な投資をするのもリスクが大きい。

このブログ記事では、インフレ・円安時代に家計と資産を守りながら、少しずつでも増やしていく実践的なポイントを、私自身の体験も交えてわかりやすく解説していきます。

「何から始めればいい?」という方も、

「もう一歩踏み込みたい」という方も、

必ずヒントが見つかる内容になっています。

一緒に、“今を守り、未来を作る”ための第一歩を踏み出しましょう!

インフレと円安の基礎知識

「最近、なんだかモノの値段が上がった気がする。」

「円安ってよくニュースで聞くけど、自分の生活とどう関係があるの?」

そんな疑問やモヤモヤ、ありませんか?

実は、インフレ(物価上昇)と円安(円の価値が下がること)は、家計や資産に直結する超重要なテーマです。

だけど、ニュースや新聞では難しい言葉が並んでいて、正直ピンとこないことも多いですよね。

インフレと円安って結局なに?

まず、「インフレ」とは、モノやサービスの値段が全体的に上がること。

スーパーでの買い物や外食で、「えっ、前より高い!」と感じたら、それがインフレの影響です。

次に「円安」ですが、これは日本の円の価値が、海外のお金(ドルなど)に対して安くなる現象。

例えば、以前なら1ドル100円で買えたものが、今は1ドル150円必要になる。

つまり、同じ商品でも“円安”のせいで、より多くの円を払わないといけなくなるんです。

| 用語 | 簡単な意味 | 日常への影響例 |

|---|---|---|

| インフレ | 物の値段が全体的に上がること | 食費・光熱費が高くなる |

| 円安 | 円の価値が外国のお金に対して下がること | 輸入品・ガソリン・旅行代が高くなる |

私も、ここ数年で食費がじわじわ上がっているのを実感しています。

特に子どもがいる家庭だと、毎月の食費・日用品の出費が目に見えて増えて「このままで大丈夫?」と不安になることも…。

なんでこんなことが起こるの?

インフレは、世界的に原材料やエネルギーが値上がりしたり、人手不足でサービスの値段が上がることで起きます。

円安は、日本の景気や海外との金利差などで“円”が海外であまり価値を持たなくなった時に進みます。

たとえば、ガソリンや小麦、チーズなど海外からの輸入品が多いものは、円安が進むと一気に値上がりします。

つまりインフレと円安が重なると、「物価上昇」がさらに加速し、家計にダブルパンチです。

これから何が問題なの?

このまま何もしないと、

- 給料が増えないのに支出が増える

- 貯金の価値が目減りする

- 将来設計がどんどん厳しくなる

といった問題が現実になってしまいます。

「ニュースを見てモヤっとしているだけ」では家計も資産も守れません。

でも逆に言えば、“知るだけ”で、今すぐできる対策が見えてくるんです。

次の見出しでは、「物価上昇に負けない家計術」を具体的に解説します。

この状況で、どうやってお金を守るのか?

私の実践している方法も交えて紹介していきます。

物価上昇に負けない家計術

「この間まで1,000円で買えていた食材が、今では1,200円になっていた…」

そんな経験、ありませんか?

私もスーパーに行くたびに「また値上げか…」と感じることが増えました。

物価上昇(インフレ)の波は、家計に容赦なく押し寄せています。

家計の何がどう苦しくなるのか?

一番ダメージを受けるのは「毎月の固定費・変動費」。

食費、光熱費、日用品、外食…と、どこを切り詰めても値上げの影響からは逃げられません。

しかも、子育てや住宅ローン世帯だと「減らしたくても減らせない出費」が多い。

“努力しているのに、全然貯金が増えない”という現実に直面している人も多いのでは?

| 費目例 | ここ1年で増えた実感 | 工夫しやすさ |

|---|---|---|

| 食費 | ◎(特に輸入品・加工食品) | ○(買い方で差) |

| 光熱費 | ◎(電気・ガス代高騰) | △ |

| 日用品 | ○(ティッシュ・洗剤など) | △ |

| 住宅ローン | ×(変動金利なら注意) | △ |

| 教育費 | △ | △ |

「もうどうしようもない…」と感じていませんか?

正直、家計を見直しても「これ以上どこを削ればいいんだろう…」と行き詰まることもあるでしょう。

私もそう感じた一人です。

家計簿をつけても、“我慢大会”になるだけで気分が沈んでしまう。

「このままやっていけるのかな?」と不安になる日も多々ありました。

まずは「支出の見える化」から

でも、ここで諦めてはもったいない。

私は家計管理アプリを使って、まず「毎月のお金の流れ」を徹底的に見える化しました。

すると、意外と“ムダな出費”が潜んでいることに気づきます。

例:コンビニでのちょっとした買い物、サブスクの「使っていないサービス」など。

見える化だけでも「気づき」が得られるので、本当におすすめです。

「攻め」と「守り」を両立する工夫

節約一辺倒だと生活の質が下がるので、“攻めの工夫”も大事。

例えば

- スーパーの「値引きタイム」を狙う

- 業務スーパーやネットまとめ買いで単価を下げる

- ポイント還元やクーポンをフル活用する

- サブスクや保険の“定期見直し”をする

など、「無理なく続けられる工夫」を取り入れました。

| 家計改善の実践例 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 家計簿アプリで可視化 | 無駄の発見・意識改革 |

| まとめ買い・値引き活用 | 食費ダウン |

| サブスクの断捨離 | 固定費削減 |

| ポイント・クーポン活用 | 日用品や食費を節約 |

無理な我慢やストレスを溜め込まず、“仕組み”と“気づき”で家計を守るのがコツです。

私も実際に、無理な節約をやめて「仕組み化」したことで、気持ちがグッとラクになりました。

円安時代の資産の守り方

「円安って、ニュースで聞くけど自分の生活には関係ないよね」

正直、数年前までは私もそう思っていました。

でも、実際に円安が進むと、家計や将来の資産に直撃する影響があることを、ここ数年で痛感しています。

円安が家計に与えるリアルな影響

円安が進むと、「海外から買うもの=輸入品」が軒並み高くなります。

ガソリン、食料品、衣料品、家電、日用品…意外と生活の多くが輸入に頼っているのが現実です。

円の価値が下がると、同じものを買うのに“もっと多くの円”が必要になるわけです。

特に子育て世帯や住宅ローンを抱えている家庭は、毎月の出費にじわじわ響いてきます。

さらに、「貯金の価値」も下がるリスクがあります。

今、銀行に100万円預けていても、円安やインフレでそのお金で買えるモノやサービスが減っていく。

「守っているつもりが、実は目減りしていた」という状況です。

「資産は日本円だけ」で大丈夫?

「うちはとりあえず貯金があれば安心」と思いがちですが、円安やインフレの時代は、“日本円だけで資産を持つこと自体がリスク”になりえます。

こんな不安を感じたこと、ありませんか?

- 物価ばかり上がっていくのに給料は据え置き

- 頑張って貯めたお金の“価値”が将来減ってしまうかも

- 日本の経済だけに頼っていいのか…?

私も同じように悩みました。

どう守る?「資産の分散」がカギ

円安・インフレ時代に必要なのは、「資産の分散」です。

つまり、日本円だけでなく、外貨や他の資産にも分けて持つということ。

分散の考え方はシンプルです。

| 資産の持ち方 | メリット | リスク |

|---|---|---|

| 日本円オンリー | 安心感・すぐ使える | インフレ・円安で目減り |

| 外貨(ドル・ユーロ等) | 円安の時価値UP・グローバル対応 | 為替リスク |

| 株式・投資信託 | 成長性・資産増加が期待できる | 価格変動リスク |

私自身も「つみたてNISA」や「外国株投資」に少しずつ資金を回すことで、“日本だけ”に偏らないバランスを意識しています。

いきなり大きく動かす必要はありません。

まずは「余剰資金の一部」から、外貨建て商品や海外資産を組み入れることから始めてみるのがおすすめです。

資産防衛で意識すべきポイント

- 生活防衛資金は日本円で確保(半年〜1年分)

- 余剰資金は「つみたて投資」や「外貨」も活用

- いざという時にすぐ使える“流動性”も大切

「円安=ピンチ」と思うかもしれませんが、準備しておけば慌てずに済みます。

“守るだけでなく、分散でリスクを減らす”視点を持つことで、これからの時代も安心して家計を守れます。

資産を増やす投資の基本

「これからは投資の時代って言うけど、正直よくわからないし怖い…」

そう感じている人は多いはずです。

私も最初は「お金が減ったらどうしよう」と、なかなか一歩が踏み出せませんでした。

特に共働き・子育て・住宅ローン世代は「生活に余裕がないから投資なんて無理」と感じやすいですよね。

なぜ今、投資が必要なのか?

実は、インフレや円安が続く今こそ“投資を始める意義”が大きい時代なんです。

預貯金だけだと、せっかく貯めたお金の価値がどんどん目減りしてしまう。

私も「このままだと貯金の意味がなくなるのでは?」という危機感があり、投資を真剣に考え始めました。

投資が怖い、その理由は?

多くの人が投資に踏み出せない理由は「損をしたくない」「仕組みが難しそう」「どの商品を選べばいいかわからない」といった不安だと思います。

私もまったく同じで、「何から始めていいのか」迷い、最初は一歩を踏み出せませんでした。

ですが、今は“つみたて投資”というシンプルでリスク分散できる方法もあり、初心者にこそおすすめです。

| 投資スタイル | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| 一括投資 | まとまったお金を一気に投資 | 大きな余剰資金がある人 |

| つみたて投資 | 毎月コツコツ積み立てる | 初心者・忙しい家庭 |

| 分散投資 | 複数の商品や地域に分ける | リスクを減らしたい人 |

「失敗したらどうしよう…」という気持ち

投資に「絶対」はありません。

でも、長期・分散・コツコツを守れば、“大損”のリスクはかなり減らせます。

私自身も、いきなり大きな金額ではなく、毎月少しずつ“つみたてNISA”からスタートしました。

最初は「本当にこれでいいの?」と不安でしたが、半年、一年と続けていくうちに「お金が働いてくれる感覚」「増減に一喜一憂しない気持ちの余裕」が出てきます。

実践しやすい「投資の基本ステップ」

- まずは毎月1万円からでOK

- 家計管理アプリと連携して投資額を決める

- 投資信託やインデックスファンドなど“分散型”の商品を選ぶ

- 生活防衛資金(半年〜1年分)は手元に残す

- 一度始めたら、相場の上下に一喜一憂しすぎないこと

| ステップ | ポイント |

|---|---|

| 小さく始める | 無理のない金額で、継続が大事 |

| 見える化 | 家計と投資のバランスを管理する |

| 分散投資 | 一つの商品に偏らない安心感 |

「よくわからないからやらない」のは、これからの時代はもったいない。

まずは少額から“習慣化”して、「増やす体質」を一緒に作っていきましょう。

私も最初はビビってましたが、行動した人から確実に一歩先に進めます。

家族でできるリスク対策

「もしもの時に家族を守れる自信、ありますか?」

この問い、正直なところ私はドキッとしました。

共働き・子育て・住宅ローン世代にとって、“家族の安心”はお金よりもずっと大切なテーマです。

でも現実は、日々の忙しさや「まあ大丈夫だろう」という油断で、リスク対策が後回しになりがち。

実際、私もこれまで「万が一の備え」はおろそかになっていました。

どんなリスクが家族を脅かすのか?

まず思い浮かぶのは、病気やケガ、働けなくなるリスク。

また、地震・台風など自然災害や、急な収入減など「家計への直撃リスク」も現実的です。

円安やインフレの時代は、こうしたリスクの“ダメージ”も大きくなります。

たとえば、医療費や生活必需品の値上がりで、「以前より出費のインパクトが増している」と感じませんか?

「自分には関係ない」と思いがちですが、リスクは突然やってきます。

「何から始めたらいいかわからない」不安

私自身も「備えなきゃ」と思いながら、

- 保険は入りすぎてもムダだし、足りないと不安

- 何が本当に必要かわからない

- 家族にちゃんと説明できていない

と、悩む日々でした。

具体的に見直したいリスク対策

まずは家計の“防衛ライン”をはっきりさせることが大切です。

| リスク | 最低限備えるべきこと | おすすめの見直しポイント |

|---|---|---|

| 医療・ケガ | 健康保険+掛け捨ての医療保険 | 高額すぎる保険は要見直し |

| 失業・収入減 | 生活防衛資金(6ヶ月〜1年分) | 緊急用の現金や預金を確保 |

| 災害 | 家族で避難場所・連絡手段の確認 | 防災グッズ・食料の備蓄 |

| 死亡・介護 | 必要最低限の生命保険 | 過剰な保障は整理 |

私も実際に、保険の見直しや防災グッズの再確認を家族と一緒にやりました。

特に「使っていない保険」「同じような内容の保険」が複数ある場合は、一度プロのFPや保険相談窓口で点検してもらうと無駄が削れます。

また、家族全員で「いざという時どうするか」話し合っておくことも大事です。

避難場所や緊急連絡先、お金の管理など、実は子どもでも理解できる範囲で共有しておくと安心度が違います。

| 家族でできる備え | メリット |

|---|---|

| 保険の見直し・整理 | ムダな支出の削減、必要な保障の把握 |

| 生活防衛資金の確保 | 万が一でも家計がすぐ崩れない |

| 防災・非常時のルール決め | パニックにならず冷静に行動できる |

「準備しすぎもムダ」「何もしないもリスク」

このバランス感覚が大切です。

私も以前は「とりあえず不安だから全部入っておこう」だったのですが、今は本当に必要な備えだけに絞るようにしています。

今すぐ見直すべきポイント

「対策が大事なのはわかったけど、結局どこから手を付ければいいの?」

これ、私自身がずっと感じていた悩みです。

“いろいろやった方がいいことは分かっている。でも、何から始めればいいのかが一番わからない”という人は多いはずです。

忙しい毎日だからこそ、「すぐできる見直しポイント」を知りたいですよね。

なぜ「今」見直す必要があるのか?

インフレや円安の影響は、待ってくれません。

対策を先送りにすればするほど、家計のダメージはじわじわ蓄積していきます。

特に子育て・住宅ローン世代は、出費が多い分「早めの見直し」が将来のゆとりを作ります。

「見直しって面倒…」と感じてしまう本音

私も正直、家計の見直しは「面倒だな」と感じていました。

普段の生活や仕事で手一杯、休日も子どもの相手で忙しくて後回し…。

「もう少し落ち着いてからでいいか」と、何度も先延ばししてきました。

でも、気づいた時には余計な出費が積み重なり、もっと大きなストレスになっていることに気づきました。

本当にやるべき「見直しリスト」

忙しくてもすぐにできる、実用的な見直しポイントをまとめました。

私自身がやってみて効果があったもの、逆に後回しにして後悔したものも交えて紹介します。

| 見直しポイント | 具体的なアクション | 効果の目安 |

|---|---|---|

| サブスク・固定費の整理 | 使っていないサービスは即解約 | 毎月数千円の節約 |

| スマホ・ネット料金の見直し | 格安プランやキャンペーンを調べて切り替え | 年間数万円のコスト減 |

| 保険の保障内容の精査 | 過剰な保険や重複保障をカット | 毎月数千円〜1万円減 |

| 食費・日用品の買い方 | まとめ買い、特売・ポイント還元を活用 | 月数千円の節約 |

| 家計簿アプリで可視化 | 週1回5分でもOK、まずは現状を把握する | 無駄な出費の発見 |

| つみたて投資の開始・見直し | 収支のバランスを見て無理ない範囲で実践 | 資産の“増やす体質”作り |

「全部一気にやるのはしんどい」という方も、どれか1つから始めればOKです。

私も最初は、使っていないサブスクを片っ端から解約することから始めました。

「小さな成功体験」が積み重なると、自然と他の見直しにも前向きになれます。

見直しで得られるメリット

- 家計のムダが減り、将来の不安が小さくなる

- 「意外と簡単に節約できる!」という成功体験で前向きになれる

- 浮いたお金を投資や貯蓄に回せるので、資産形成が加速する

「やらなきゃ」と思いながら後回しにしている方こそ、今日から1つでも行動してみてください。

「なんだ、案外簡単だったな」と思えれば、家計も気持ちも大きく変わります。

インフレ・円安時代のまとめ

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

インフレや円安の影響は、ニュースの中だけの話ではありません。

私たちの毎日の暮らしや将来設計に、確実に影響を与える“現実のテーマ”です。

「なんだか不安だけど、結局どうしたらいいの?」

このモヤモヤを解消し、「家計も資産も守りつつ、将来に希望が持てる」具体的な行動を取れるかどうか。

これが、これからの時代にとても大切になってきます。

ここで、この記事のポイントを簡単な表で振り返ります。

| 見出し | 今日からできるアクション |

|---|---|

| インフレと円安の基礎知識 | ニュースや値上げに敏感になる |

| 物価上昇に負けない家計術 | 支出の見える化と、無理のない節約 |

| 円安時代の資産の守り方 | 日本円だけでなく、資産を分散させる |

| 資産を増やす投資の基本 | 少額からコツコツ、投資の習慣化 |

| 家族でできるリスク対策 | 保険や防災、家族会議で安心を作る |

| 今すぐ見直すべきポイント | 固定費・サブスク・保険など小さく実践 |

私自身も最初は「何から始めればいいのか」「本当に効果があるのか」と半信半疑でした。

ですが、「知る」こと・「見える化」すること・「行動」すること、この3つの積み重ねが確実に未来を変えてくれました。

- 家計簿アプリでお金の流れを“見える化”する

- 使っていないサブスクや無駄な保険を一つでも解約する

- 月1万円でも「つみたて投資」を始めてみる

- 家族と“もしもの時”の話し合いをしてみる

どれか一つだけでも、今日から行動すればOKです。

「変わらない毎日」を抜け出すきっかけになるはずです。

最後に―“守る”と“攻める”のバランスを

インフレ・円安の時代は、“守り一辺倒”でも“攻め一辺倒”でもうまくいきません。

大切なのは、「備え」と「挑戦」を無理なく両立すること。

私も完璧にはできていません。

でも、少しずつ実践を重ねてきたことで「将来への不安」が確実に小さくなりました。

家族のため、自分のために、一緒に一歩踏み出しましょう!

あなたの“資産自由への道”を、これからも全力で応援しています。