2025年も後半に突入しました。FIRE(経済的自立・早期リタイア)を本気で目指すなら、「いま自分の資産がどうなっているのか」を毎月しっかり把握しておくのは必須です。

我が家も例外ではありません。

この記事では、2025年7月末時点のリアルなポートフォリオ構成と分配金(配当金)実績を包み隠さず公開します。

「FIRE達成者の華やかな話」ばかりが目立つ世の中ですが、実際はそんなにうまくいく月ばかりではありません。

現実は、資産の増減や現金比率の維持、リバランスの判断に頭を悩ませることのほうが多いものです。

特に最近は米国株式市場の値動きも大きく、高配当ETFや投資信託の分配金にもバラつきが出ています。

我が家でも「想定通りいかない」月が普通です。

そうしたリアルな推移も、すべて記録・公開していきます。

他人の“着飾った実績”ではなく、「リアルな運用の推移」が知りたい方には、特に参考になる内容にしています。

2025年7月末時点での我が家のポートフォリオは、S&P500連動インデックス約40%・高配当ETF/投信が全体の約4割・現金比率は約11%。このバランスが本当に自分たちに合っているか?――改めて見直すきっかけにもなりました。

この記事では、

- 2025年7月末の資産配分割合

- 毎月の分配金推移

- 2022年1月からの資産増減グラフ

- 2025年7月の運用トピックスと振り返り

この4点を包み隠さず・ストレートにまとめていきます。

浮き沈み含めて「リアルな数字」を正直に記録していくことが、本当に役立つ情報になると考えています。

事実と数字をそのまま公開するので、ぜひご自身の運用改善のヒントにしてください。

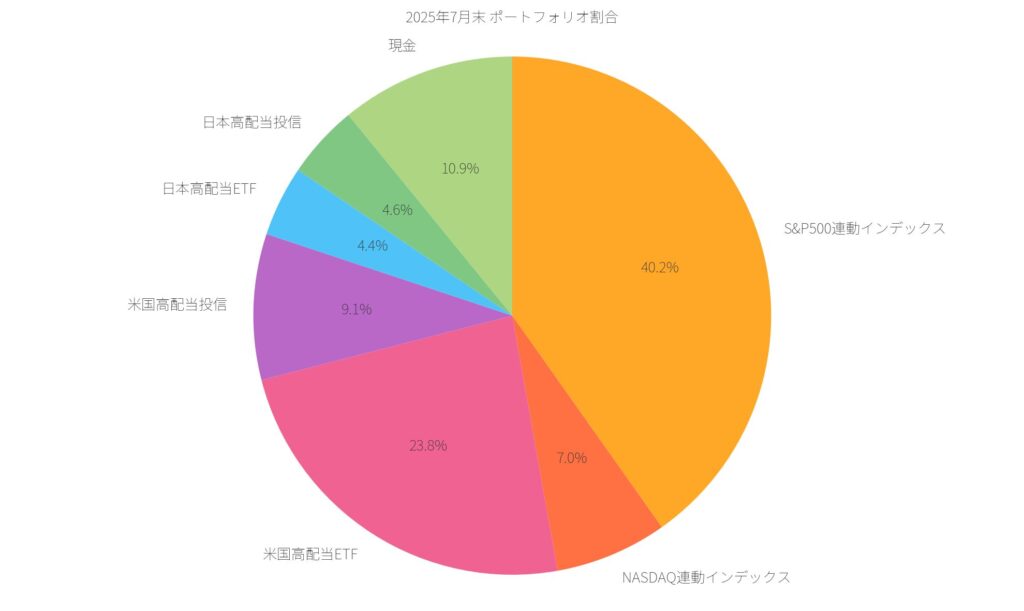

2025年7月末のポートフォリオ割合

まずは2025年7月末時点での我が家の最新ポートフォリオを公開します。

資産配分の内訳は以下の通りです。

- S&P500連動インデックス:40.2%

- NASDAQ連動インデックス:7.0%

- 米国高配当ETF:23.8%

- 米国高配当投信:9.1%

- 日本高配当ETF:4.4%

- 日本高配当投信:4.8%

- 現金:10.9%

全体の半分近くを米国株(S&P500+NASDAQ)で運用しつつ、米国・日本の高配当銘柄をあわせて約4割に配分しています。

現金比率は約11%とやや高め。

これは、突発的な出費やリスクヘッジのために、あえて現金を厚めに残しているためです。

配分の意図と実際の感想

- S&P500連動インデックス(40.2%):やはり「安定感」「成長力」の両方を重視。米国市場の中核を担う存在なので、メインに据えています。

- NASDAQ連動インデックス(7.0%):成長性を意識したアクセント枠。ただしボラティリティが高いため、過度な比率にはしていません。

- 米国高配当ETF/投資信託(32.9%):「分配金(インカム)」を毎月得たいニーズから、ここは手厚く組み入れています。資産全体の約1/3が高配当枠です。

- 日本高配当ETF/投資信託(9.0%):為替リスク分散・国内の景気サイクルを意識したサテライト枠。

- 現金(10.9%):暴落時の買い増し余力+生活防衛資金として確保。機動的な運用のために欠かせないと考えています。

率直な所感

バランス重視でありつつ、「分配金をしっかり受け取る」ことに重きを置いたポートフォリオです。

特にこの1年は米国高配当ETF・投信からの分配金が家計の安心感につながっていると実感しています。

一方、現金比率がやや高い状態が続いている点については、今後のマーケット状況や自分たちのリスク許容度を見ながら調整していく予定です。

資産配分は「絶対解」ではなく、その時の状況・家族の考え方に合わせて柔軟に見直すべきもの。

この記事を読んでいるあなたも、自分の現状と照らし合わせてぜひ参考にしてください。

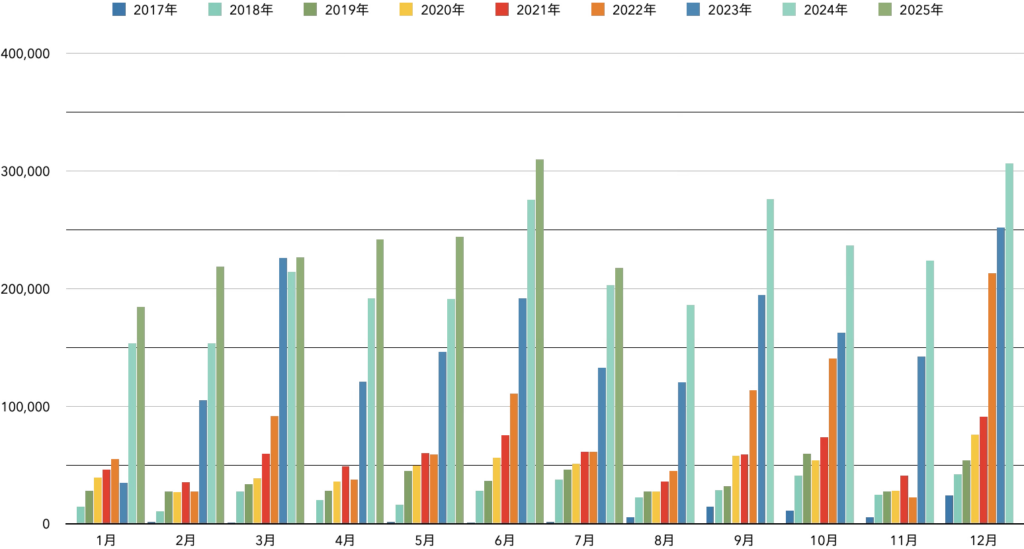

毎月の分配金(配当金)推移

我が家の分配金(配当金)実績も全公開します。

2017年から2025年まで、8年以上にわたり分配金の記録を継続。

最初は月1,000円台だった配当も、投資額やリバランスの積み重ねで2025年には月20万円超が当たり前になってきました。

2025年に入り、毎月20万円~30万円が安定して入金されている状態。

特に6月・12月はボーナス月並みに配当が多く、2025年6月には過去最高の「309,824円」を記録しました。

配当推移から見えること

- 継続投資+リバランスの積み重ねが結果を出す

最初は微々たる金額でも、「地道な積立」と「資産配分の見直し」を繰り返すことで、確実に分配金は増えていきます。 - 高配当ETF・投信の割合アップで、キャッシュフローが明確に安定

毎月決まったタイミングで配当が入り、家計管理も圧倒的にラクになりました。 - 増配&再投資の恩恵も実感

米国ETFの増配や、受け取った配当をそのまま再投資した効果が顕著です。

正直な感想

「配当生活」とまでは言いませんが、家計に“安定収入”が加わる安心感は絶大。

FIREを目指すなら、数字だけでなく「現金フローとして毎月どれだけ受け取れるか」にも注目すべきです。

来月以降も、引き続き「増やしすぎず・減らさず」のバランス重視で配当を積み上げていきます。

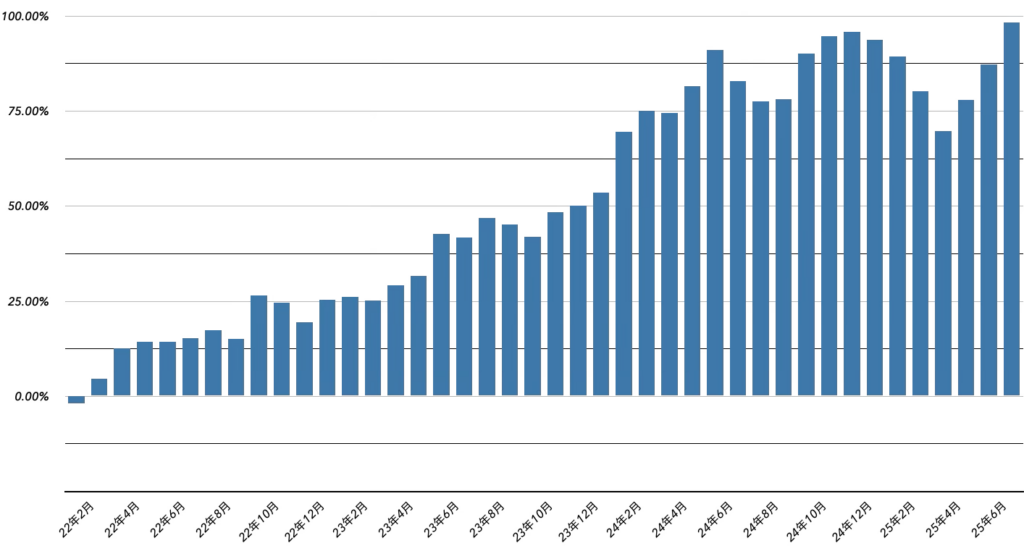

資産の増減率を毎月チェック!2022年1月からの変化まとめ

資産運用で一番大切なのは、「増えた・減った」をきちんと数字で追い続けること。

我が家では2022年1月を基準(0.00%)として、毎月の資産増減率を全て記録しています。

以下が、2022年1月から2025年7月末までの増減率推移です。

- 2022年1月:0.00%(基準)

- 2022年前半は乱高下ありつつも10%台へ上昇。6月時点で+14.3%、夏場には一時+17.4%まで伸びましたが、秋には少し調整。

- 2022年10月:+26.46%まで増加。

- 2023年に入ると増加ペースが加速。3月+25.26%、6月には+42.70%と大きなジャンプアップ。

- 2023年後半には一時+50%台まで達し、年末は+95.92%と2倍目前まで増加。

- 2024年前半は調整局面もありましたが、2月には+69.59%、春以降も+70~90%台で推移。

- 2024年10月:+90.16%

- 2025年に入り、1月+93.74%→6月+98.26%とついに資産が「2倍」目前に到達。

ここから読み取れること

- 増減率の「上下」も必ずある

一直線に右肩上がり、とはいかず、増えたり減ったりを繰り返しながら資産が伸びていくのが現実です。 - 「資産の変動幅」に耐えられるかが重要

増減幅が大きい時期でも「焦って売買しない」「計画通りに積み立てる」ことが大事です。 - トータルで資産は約2倍に

3年半でほぼ2倍増。これはコツコツ積み上げた結果です。

実際の体感

増減率のグラフを毎月見返すことで、「今どれくらい増えたか/減ったか」を冷静に把握できるようになりました。

数字をきちんと記録し続けることで、「一喜一憂せず、長い目で運用を続ける」意識が定着します。

FIREを目指す人には、絶対に「毎月の増減率チェック」を習慣化することをおすすめします。

数字は嘘をつかない。

小さな変化を見逃さないことが、最終的に大きなリターンにつながります。

2025年7月の運用トピックスと振り返り

2025年7月は、米国・日本市場ともに大きな動きがあった1か月でした。

まず米国市場ですが、S&P500が月末に史上最高値を更新し、NASDAQも高値圏で推移。

なかでもテクノロジー銘柄、いわゆる「マグニフィセント7」と呼ばれる大型株の強さが際立ちました。

四半期決算も好調で、S&P500採用企業の約8割が予想を上回る利益を達成。AI関連やIT企業が市場を牽引し、投資家心理は明らかに強気に傾いています。

一方で、米中の貿易関税や新規法案といったマクロリスクが意識され始めているのも事実。

実際に、一部の専門家からは「夏から秋にかけて調整が入る可能性」に警戒する声も出ています。

FOMCは7月も政策金利を据え置きましたが、9月以降の利下げ観測は根強く、マーケットのボラティリティが高まりやすいタイミングとなっています。

短期的な盛り上がりを見せたミーム株などへの過度な乗り換えは控え、基本は堅実な大型株・高配当株、そして現金比率の維持が現実的な選択肢という印象を強くしました。

日本市場では、日米貿易合意が自動車・部品関連株にポジティブサプライズをもたらし、日経平均も月中に3%以上上昇。

トヨタやマツダといった主力企業が急騰し、輸出株・テック株の底堅さが目立ちました。

ただ、7月は参議院選挙も控えていたこともあり、政治動向や企業のガバナンスリスクへの意識も高まっています。

経済指標に目を向けると、東京のコアCPI(生鮮食品・エネルギー除く)は前年同月比3%前後で、日銀の目標値を依然として上回る状況。

金利も10年国債利回りが1.6%台まで上昇し、2008年以来の高水準となりました。

今後の金融政策の舵取り次第では、為替や株式市場に影響が出やすい地合いが続きそうです。

我が家の運用面では、米国株中心のポートフォリオ構成が7月の上昇相場に直結し、資産増加に大きく寄与しました。

また、日本株枠も自動車株の恩恵をしっかり受け取る形になり、改めて「分散の意義」を実感した月でもありました。

ただし、市場の一時的な過熱感や秋以降の調整リスクにも目を配り、現金比率の維持やリスク管理を徹底。

ミーム株や短期的な流行には手を出さず、基本は信頼できる大型株と高配当銘柄、インデックス中心の方針を継続しています。

2025年7月は「攻め」と「守り」のバランス感覚が問われる月でした。

一時的な盛り上がりに流されず、長期的視点とリスク分散を徹底できたことが、今後の安定運用につながると考えています。

来月以降も、FOMCや日銀の政策決定、貿易交渉、企業決算などのニュースを注視しつつ、必要な場合には微調整をしながら運用を続けていく予定です。